Spitalschliessungen – die Personalnot bringt den Wettbewerb, den die Kantone abgewürgt haben

Spitäler, die ständig Verluste schreiben, sollten schliessen können. Eine Datenanalyse indes zeigt: Davon ist bis anhin wenig zu sehen. Jetzt könnte es allerdings schnell gehen.

Die Ostschweizer Spitalzusammenarbeit könnte ein Vorbild für die ganze Schweiz werden. Das versprachen die Kantone, als sie das Projekt ankündigten. Jetzt, drei Jahre später, ist klar, die Betonung liegt auf «könnte». Statt sechs Kantonen machen nur noch drei mit, die anderen, der Thurgau, Graubünden und Glarus, wollen ihre Spitäler vor zu viel Konkurrenz der Nachbarkantone schützen.

Mehr Wettbewerb und Konkurrenz unter den Spitälern, das war just das Ziel der neuen Spitalfinanzierung, einer Gesetzesrevision, die vor elf Jahren eingeführt wurde. Sie hat die Rahmenbedingungen für die Spitäler grundlegend verändert.

Seit der Revision rechnen die Spitäler mit Fallpauschalen und nicht mehr pro Tag ab. Ein attraktives Spital, das mehr Patienten anzieht und sie rascher heilt, erzielt somit mehr Einnahmen.

Unrentable Spitäler dagegen sollten gemäss der Idee der Revision auch von der Spitallandschaft verschwinden können. Indem die Spitäler ihr Angebot bündeln, steigt auch die Qualität, das war die Erwartung. Damit sollte das Spitalwesen günstiger und besser werden.

Aber hat die neue Spitalfinanzierung ihre Ziele erreicht?

Die Spitallandschaft ist fragmentiert

Kleinteilig ist die Schweizer Spitallandschaft weiterhin. Die Schweiz zählt 276 Akutspitäler, psychiatrische Kliniken, Rehabilitationszentren und Geburtshäuser; das sind nur 22 weniger als vor der Gesetzesänderung.

Viele kleine Spitäler sind über die Schweiz verteiltSpitalstandorte, nach Anzahl stationärer Betten

Datenstand: 2020Quelle: datenportal.infoNZZ

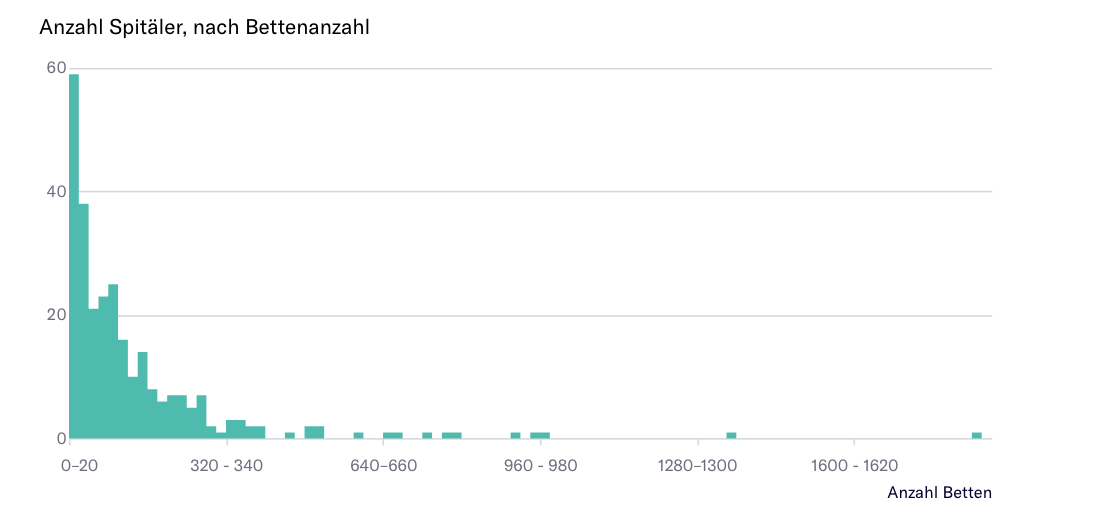

Anzahl Spitäler, nach Bettenanzahl

Quelle: Bundesamt für GesundheitNZZ / mpa.

Die Mehrzahl der Spitäler hat weniger als 100 Betten.

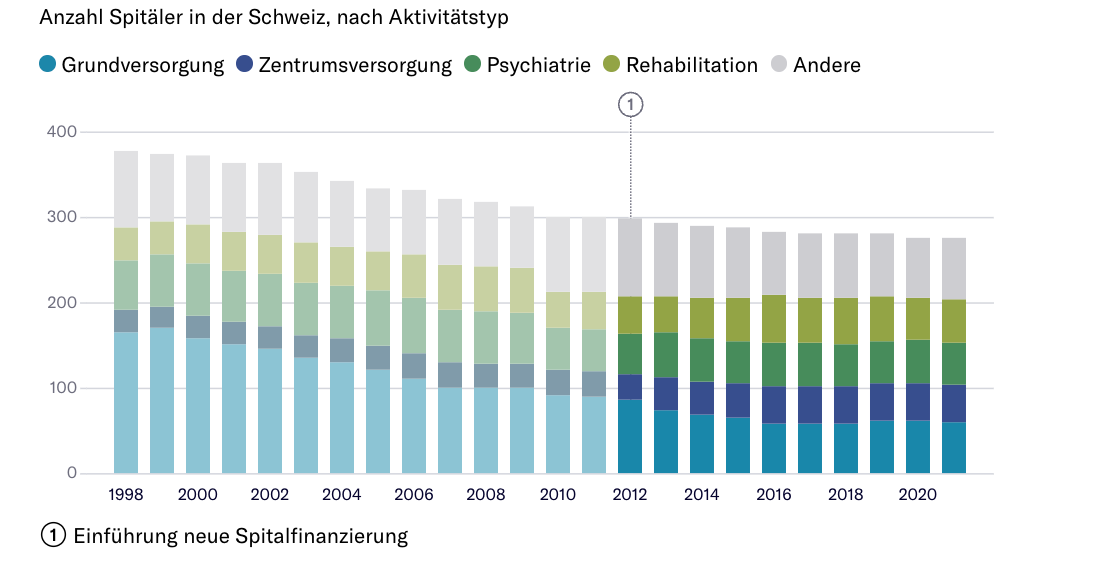

Die Anzahl der Spitalbetriebe ist nur schwach gesunken. Tatsächlich nahm sie vor der Gesetzesrevision stärker ab als danach: In den zehn Jahren davor ist sie um 65 Betriebe gesunken. Seit 2012 betrug der Rückgang mit 22 Betrieben nur rund einen Drittel davon.

Seit der neuen Spitalfinanzierung ist die Zahl der Spitäler kaum gesunken

Anzahl Spitäler in der Schweiz, nach Aktivitätstyp

Quelle: Bundesamt für StatistikNZZ / mpa.

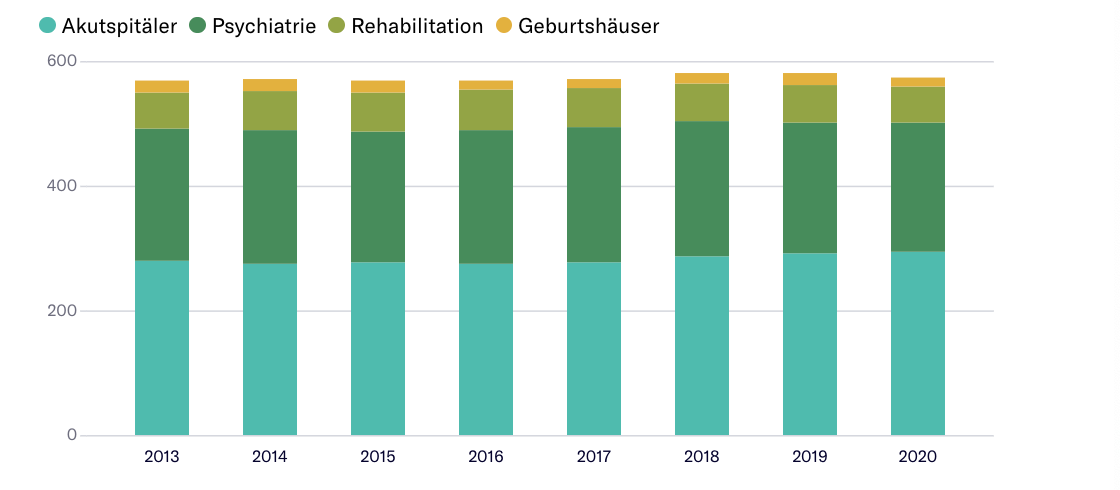

Auch wenn die Zahl der Spitalbetriebe abnimmt, heisst das nicht, dass die Anzahl Standorte kleiner wird, denn bei Fusionen werden die bestehenden Standorte oftmals weitergeführt. Die Zahl der Spitalstandorte hat seit 2013 sogar um 5 zugenommen, auf 574 insgesamt.

Die Zahl der Spitalstandorte bleibt stabil

Anzahl Standorte, nach Aktivität der Spitäler

Quelle: Bundesamt für Gesundheit NZZ / mpa.

Schaut man sich die Kosten an, hatte die neue Spitalfinanzierung durchaus einen Einfluss. Der Umsatz der Spitäler ist zwar weiter gestiegen. Die Spitäler haben aber auch mehr Fälle behandelt. Das Kostenwachstum konnte somit dennoch gebremst werden.

Der Umsatz der Spitäler steigt weniger stark als vor der Gesetzesrevision

Betriebsaufwand der Schweizer Spitäler, in Franken (in Millionen)

Quelle: Bundesamt für StatistikNZZ / mpa.

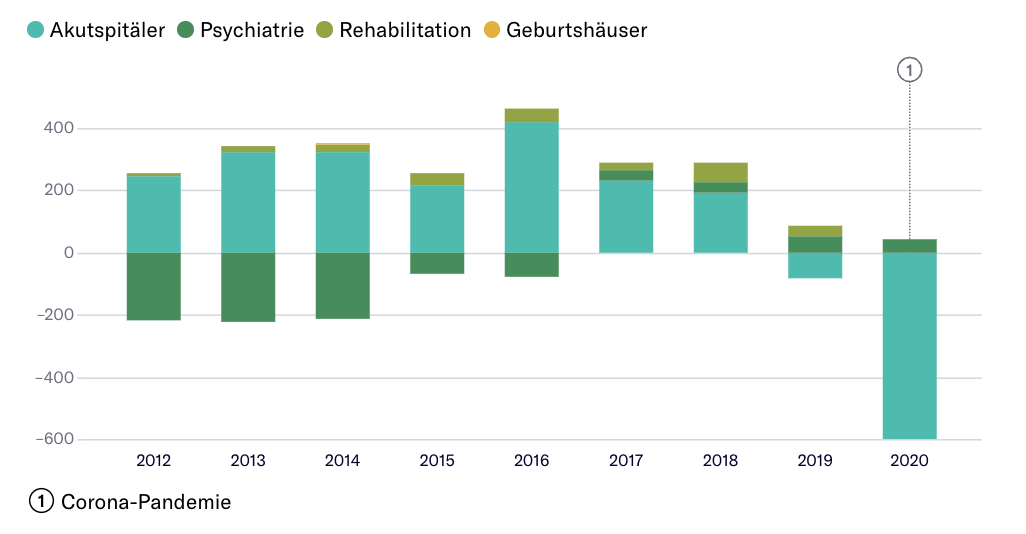

Ein Effekt zeigt sich auch bei den Reingewinnen, diese gehen zurück. Dabei sticht das Jahr 2020 hervor, welches aufgrund der Corona-Pandemie für die Akutspitäler grosse Verluste bedeutete.

Die Gewinne der Spitäler werden geringer

Summe des Reingewinns/Reinverlustes, nach Aktivitätstyp (in Millionen)

Quelle: Bundesamt für GesundheitNZZ / mpa.

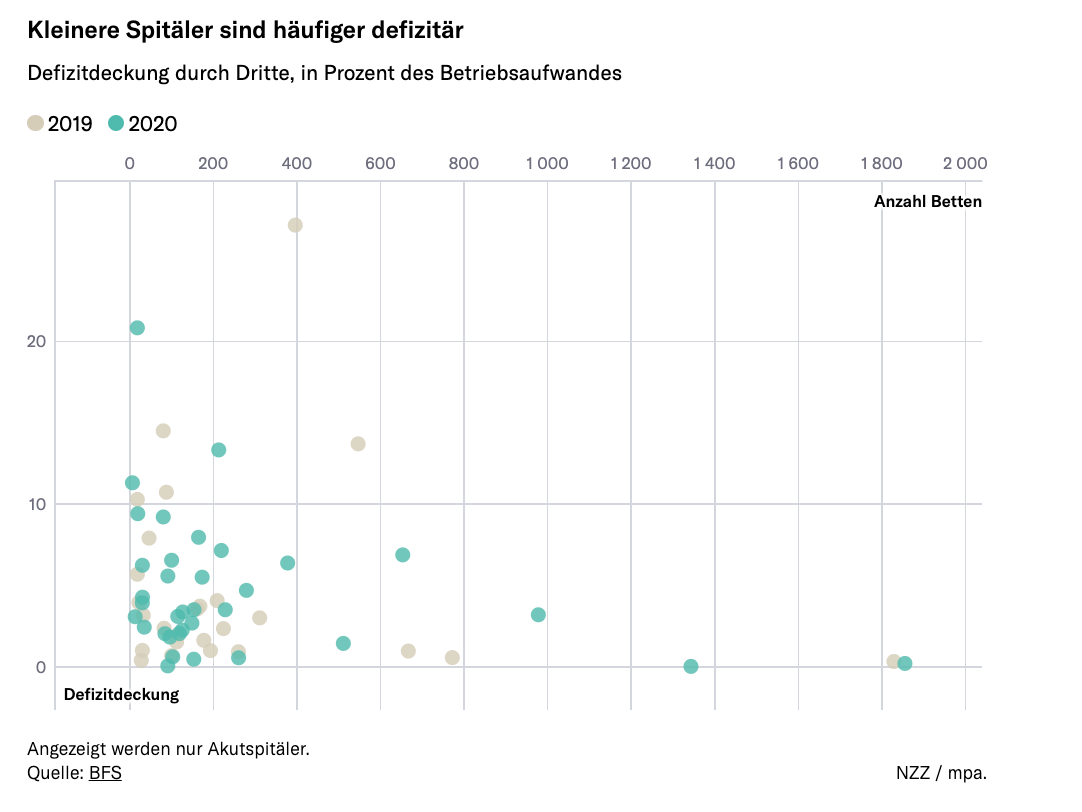

Dabei benötigen vor allem kleine Spitäler Defizitdeckung durch Dritte, meist handelt es sich dabei um die öffentliche Hand.

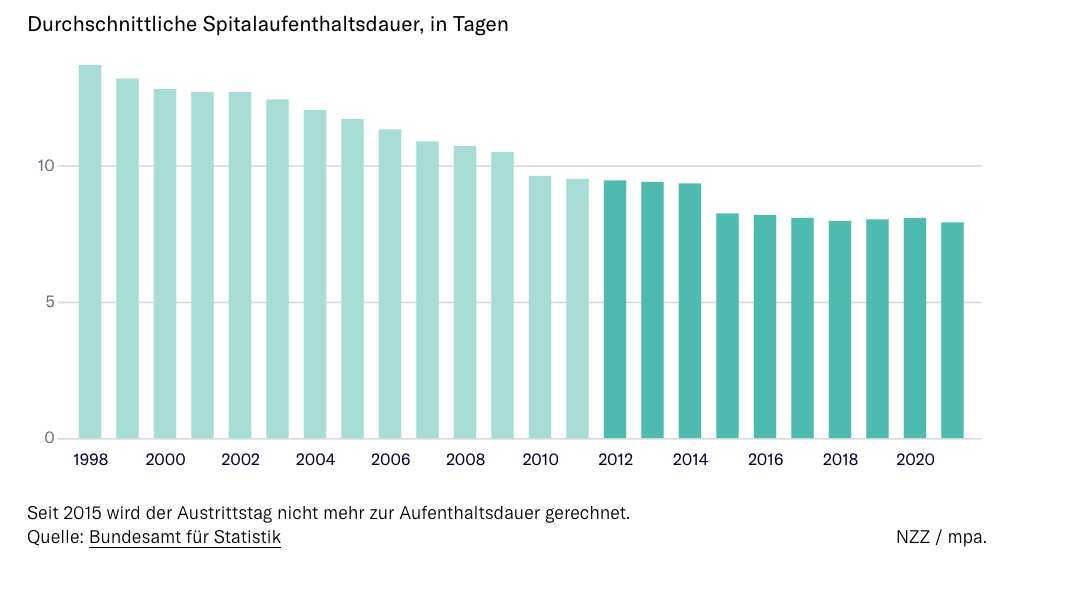

In allen Spitälern hat die durchschnittliche Aufenthaltsdauer abgenommen. Dieser Trend hat allerdings schon vor der Gesetzesrevision eingesetzt.

Die Aufenthaltsdauer im Spital wird kürzer

Durchschnittliche Spitalaufenthaltsdauer, in

Quelle: Bundesamt für StatistikNZZ / mpa.

Die Spitalstruktur bleibt starr

Insgesamt zeigen die Daten: Die neue Spitalfinanzierung hat zu einem Umbruch im Spitalwesen geführt. Das geht vor allem aus den Finanzen der Spitäler hervor; während einige sehr gut dastehen, schreiben andere seit Jahren rote Zahlen.

Die Qualität der Spitäler hat sich gemäss Umfragen im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit (BAG) leicht verbessert, der Zugang der Bevölkerung zu Spitalleistungen ist nach wie vor hoch. Das Kostenwachstum ist gemäss einer Studie des BAG leicht gebremst worden.

Doch zu einer Bereinigung der Spitallandschaft ist es bisher nicht gekommen. «Bei der Konzentration und bei der Spezialisierung von Leistungen hat sich nicht so viel getan, wie man erwartet hat», sagt Michael Lobsiger, der Mitautor einer der BAG-Studien. Hier werde das Potenzial nicht ausgeschöpft.

Der Gesundheitsökonom und ehemalige Spitaldirektor Werner Widmer ist überzeugt, die neue Spitalfinanzierung einzuführen, sei sinnvoll gewesen: «Im Gegensatz zu vor der Revision gibt es jetzt Wettbewerb unter den Spitälern.» Doch der Staat sollte diesen walten lassen, statt ihn auszuhebeln, wenn es politisch opportun ist.

Wo wenig Wille ist, ist auch wenig Wettbewerb

Problematisch an der heutigen Spitalpolitik sind demnach vor allem drei Dinge:

- Erstens wurde mit der neuen Spitalfinanzierung nicht nur mehr Wettbewerb eingeführt, sondern auch ein Instrument zur Planwirtschaft. Seit der Revision planen die Kantone den Bedarf an Spitalleistungen und legen in sogenannten Spitallisten fest, welche Leistungen von welchen Spitälern sie finanziell unterstützen. «Diese Massnahme schützt unrentable Spitäler, die mit ihrer heutigen Strategie im Wettbewerb nicht bestehen können, vor Konkurrenz», sagt Widmer.

Auch die Studie des BAG sieht die Spitallisten kritisch: Die Spitalplanung läuft jeweils über rund fünf Jahre. In dieser Periode gibt es kaum Spielraum, das Angebot anzupassen. Weil die Kantone ausserdem ihre Listen zeitlich versetzt erstellen, ist die Koordination unter den Kantonen schwierig, das führt leicht zu Überkapazitäten und Mehrkosten. - Zweitens laufen staatliche Unterstützungen für Spitäler, die in Schieflage geraten, dem Wettbewerb zuwider: «Städte und Kantone sollten davon absehen, Rettungsfallschirme für Spitäler zu spannen, welche die Kurve nicht kriegen», erklärt Widmer.

Er denkt dabei etwa an das Kantonsspital Aarau, welches 240 Millionen Franken vom Kanton benötigt, oder das Zürcher Spital Triemli, das vor drei Jahren 160 Millionen Franken von der Stadt Zürich erhielt. - Drittens benötigen Patienten transparent aufbereitete Informationen, um zu entscheiden, in welches Spital sie gehen. Die Gesetzesrevision hat zwar mehr Transparenz ins Spitalwesen gebracht. Aber die bestehenden Informationsangebote sind laut dem Studienautor Lobsiger oft so komplex, dass es medizinisches Vorwissen braucht, um die Angaben einzuordnen.

So sind Informationen zu Fallzahlen und Mortalität, Tarifen und Patientenzufriedenheit über einzelne Seiten verstreut. Vergleichen lassen sich zudem nur einzelne Behandlungen und Spitäler, eine generelle Übersicht fehlt. Am besten funktioniert gemäss dem Gesundheitsökonomen Widmer immer noch die Mundpropaganda.

Das Gesundheitspersonal schafft Fakten

Der Wettbewerb im Spitalwesen könnte also spielen, wenn ihn die Kantone nur zuliessen.

Zu einer Bereinigung in der Spitallandschaft könnte es dennoch kommen: wegen akuter Personalknappheit. Die Berner Inselspitalgruppe hat im März verkündet, dass sie zwei ihrer fünf Akutspitäler mangels Personal schliesst.

In Freiburg hat das Kantonsspital HFR vor, nur noch den Standort in der Kantonshauptstadt als Spital zu betreiben, drei regionale Spitäler sollen in Gesundheitszentren umgewandelt werden. Auch hier ist neben roten Zahlen das fehlende Personal ein zentrales Argument.

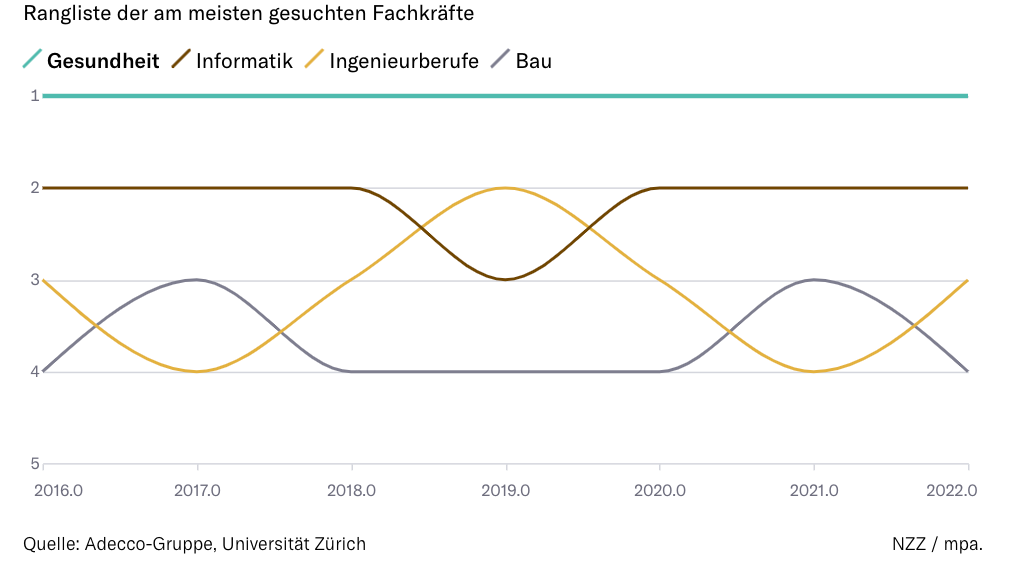

Schweizweit sind laut einer Studie des Beratungsunternehmens PwC 13 500 Stellen in Gesundheitsberufen nicht besetzt. Der Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen ist so stark wie in keiner anderen Branche, wie der Fachkräftemangelindex des Personalvermittlers Adecco zeigt.

An Gesundheitsfachkräften mangelt es seit Jahren am stärksten

Rangliste der am meisten gesuchten Fachkräfte

Quelle: Adecco-Gruppe, Universität ZürichNZZ / mpa.

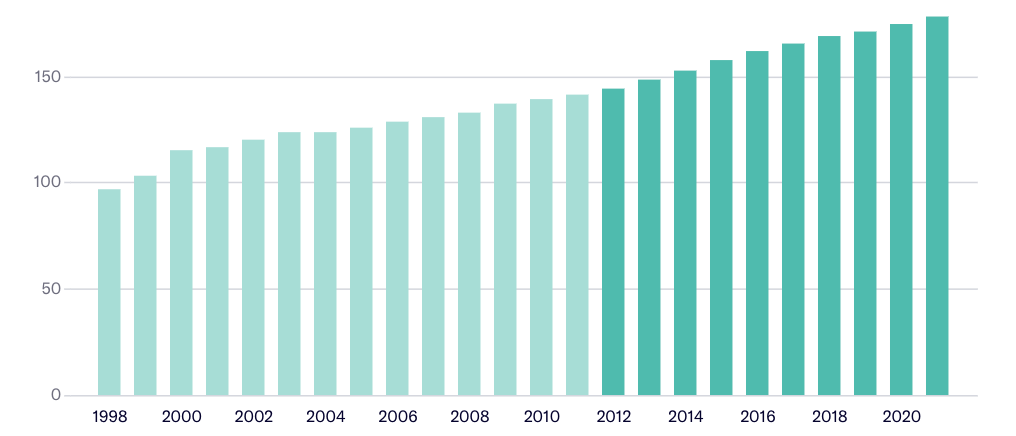

In den letzten Jahren ist die Zahl der Beschäftigten in den Spitälern laufend gestiegen.

Die Spitäler beschäftigen immer mehr Personal

In Schweizer Spitälern angestellte Personen, in Vollzeitäquivalenten (in Tausend)

Quelle: Bundesamt für StatistikNZZ / mpa.

Der Anstieg beim Personal hat laut Widmer mit der Spezialisierung der Medizin und mit besseren Arbeitsbedingungen für die Ärzteschaft zu tun.

«Fehlendes Personal führt nun für die Spitäler schnell zu finanziellen Verlusten», erklärt Widmer und fügt an: «Wenn sie Betten nicht betreiben können, weil sie nicht genügend Personal haben, wird es schwierig, die Auslastung zu erreichen, um kostendeckend zu funktionieren.»

Auch der Studienautor Michael Lobsiger beobachtet diese Entwicklung aufmerksam: «Es könnte sein, dass die Spitäler jetzt aufgrund des Kostendrucks gezwungen werden, zu handeln.» Die Flexibilität unter den Angestellten sei gross, biete ein Spital bessere Arbeitsbedingungen, seien viele Fachkräfte bereit, die Stelle zu wechseln.

Es sei gut möglich, dass es wegen fehlenden Personals weitere Schliessungen geben werde, sagt der Gesundheitsökonom Widmer. Er geht davon aus, dass sich dieses Problem noch verschärfen wird. Denn die Nachfrage nach Spitalleistungen wird steigen, wenn weitere geburtenstarke Jahrgänge ins Pensionsalter kommen und zunehmend mehr Pflege benötigen. Derweil wächst die arbeitsfähige Bevölkerung viel weniger. Doch schon jetzt sei klar: «Der Wettbewerb um Fachkräfte ist viel grösser als jener um Patienten.»

Betriebskultur wird zum Wettbewerbsvorteil

Kurzfristig haben Spitäler versucht, dem Problem zu begegnen, indem sie die Arbeitszeit gesenkt oder den Lohn der Mitarbeitenden erhöht haben. Das mag die Gesundheitsberufe attraktiver machen, so dass sich mehr Menschen für eine entsprechende Ausbildung entscheiden. Dennoch hält Widmer die Massnahmen für wenig sinnvoll als Strategie gegen den Fachkräftemangel. Denn sie könnten von anderen Spitälern leicht übernommen werden, womit sich überall die Kosten erhöhten, ohne dass sich der Personalmangel nachhaltig reduzierte.

Stattdessen, findet Widmer, sollten sich die Spitäler auf eine gute Betriebskultur konzentrieren, das sei weniger leicht zu kopieren. Ausserdem lohne sich ein gutes Betriebsklima auch finanziell. Denn ein Spital, das Patienten ins Zentrum stellt und in dem die Fachrichtungen gut zusammenarbeiten, zieht auch mehr Patienten an, was die Wirtschaftlichkeit verbessert.